Comprendre un trouble neurobiologique complexe

et souvent méconnu

Le Trouble avec Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) touche environ 5% de la population infantile, soit un à deux enfants par classe. Pourtant, malgré sa prévalence et sa description médicale depuis le XVIIIe siècle, ce trouble reste largement incompris, sous-diagnostiqué en France,

et fait l’objet de nombreuses controverses.

Par Dr Kozam Tahora

Réseau Organics-Ortho |

⸻

LE TDAH : BIEN AU-DELÀ DE LA SIMPLE « HYPERACTIVITÉ »

Une erreur historique dans la terminologie.

Le terme « hyperactivité » constitue une erreur médicale historique. En focalisant l’attention sur l’agitation physique – le symptôme le plus visible – on a longtemps négligé le cœur véritable du problème : le trouble de l’attention.

Cette confusion terminologique explique pourquoi, il y a 30 à 40 ans, on parlait encore « d’instabilité psychomotrice ».

Cette erreur a eu des conséquences importantes : elle a conduit au sous-diagnostic des formes non hyperactives, particulièrement fréquentes chez les filles, et a renforcé l’idée fausse que seuls les enfants « turbulents » pouvaient être concernés.

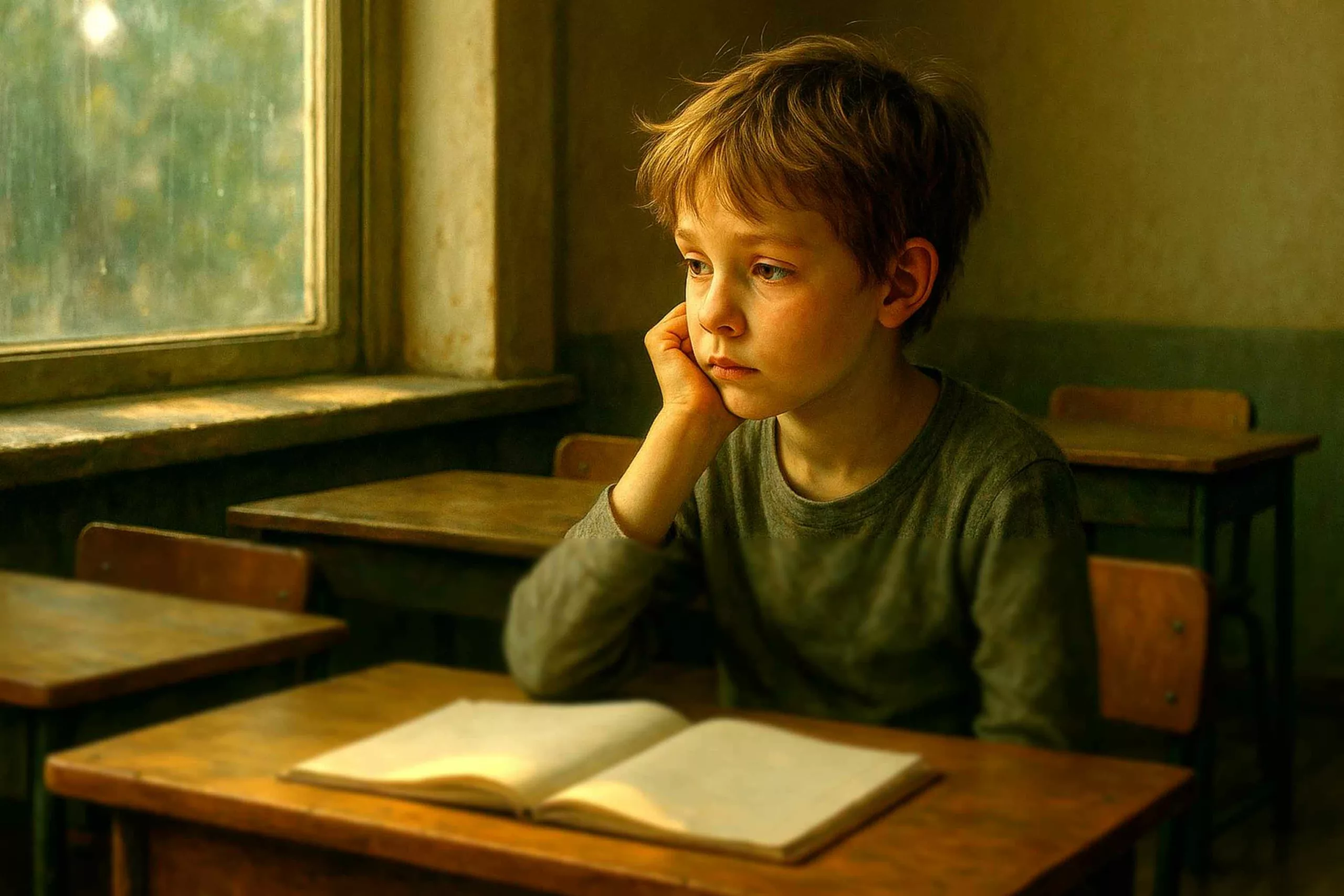

1. TDA sans hyperactivité : l'enfant "dans la lune"

Ces enfants sont physiquement calmes, voire trop sages. Ils ne dérangent personne. Le professeur écrit sur le bulletin : « dans la lune », « dans les nuages », « ne suit pas en classe », « distrait ». Ils sont présents physiquement mais absents mentalement, perdus dans leurs pensées multiples et désorganisées.

Le danger ? Ces enfants passent inaperçus. Comme ils ne causent pas de problèmes disciplinaires, le diagnostic arrive souvent tardivement, parfois au collège ou au lycée, quand leurs capacités intellectuelles ne suffisent plus à compenser le trouble.

2. TDA avec hyperactivité : le "tourbillon"

Ces enfants cumulent trois groupes de symptômes :

• Inattention : incapacité à se concentrer durablement

• Hyperactivité : agitation motrice constante, impossibilité de rester assis

• Impulsivité : paroles spontanées sans filtre, interruptions fréquentes, décisions hâtives

Ce profil est diagnostiqué plus précocement car l’enfant « dérange ». Les enseignants se plaignent, les parents consultent. Paradoxalement, être gênant accélère l’accès aux soins.

LES MÉCANISMES NEUROBIOLOGIQUES DU TDAH

Le cerveau attentionnel : un système complexe

Pour comprendre le TDAH, il faut saisir un principe fondamental : se concentrer, ce n’est pas seulement activer l’attention,

c’est aussi inhiber toutes les distractions.

Lorsqu’une personne neurotypique décide de lire un livre, son cerveau effectue deux opérations simultanées :

1. Activation : focalisation sur le texte

2. Inhibition : neutralisation des bruits extérieurs, des pensées parasites, des stimuli visuels périphériques.

Chez la personne TDAH, le système d’inhibition est défaillant. Résultat : une exposition permanente aux « distracteurs ».

Deux types de distracteurs

– Distracteurs externes : tout ce qui se passe dans l’environnement

• En classe : le crayon qui tombe, le nouveau pantalon du camarade, le bruit dans le couloir

• Au bureau : les conversations des collègues, les notifications, les mouvements

– Distracteurs internes : le flux des pensées

• « 10 idées en même temps » selon les mots d’un jeune patient

• Impossibilité de hiérarchiser ces pensées

• Chaque idée en chasse une autre dans un carrousel mental épuisant

Un enfant de 10 ans, après traitement, a décrit ce phénomène avec une clarté remarquable : « Avant le médicament, j’avais toujours 10 idées en même temps. Depuis que j’ai le médicament, j’ai toujours des idées en même temps mais je peux donner la préférence à l’une d’entre elles et mettre les 9 autres au placard. »

La piste dopaminergique

Les recherches actuelles pointent vers un déficit en dopamine, neurotransmetteur essentiel à la communication neuronale.

La dopamine joue un rôle crucial dans :

• La motivation

• La concentration

• Le contrôle exécutif

• La régulation de l’attention

Ce déficit expliquerait pourquoi les médicaments dopaminergiques (qui augmentent le taux de dopamine disponible) sont si efficaces pour « délivrer » les patients de leurs symptômes.

LES CAUSES ET FACTEURS DE RISQUE : GÉNÉTIQUE ET DÉVELOPPEMENT

La génétique : un risque multiplié par 5

Le TDAH présente une composante héréditaire forte. Dans la population générale, le taux est de 5%. Chez les apparentés du premier degré (parents, frères, sœurs, enfants) d’une personne TDAH, ce taux grimpe à 25%.

Ce facteur génétique explique un phénomène clinique fréquent : le diagnostic intergénérationnel. Un parent accompagne son enfant en consultation et découvre, au fil des questions du psychiatre, qu’il présente lui-même tous les symptômes du TDAH adulte non diagnostiqué.

Les facteurs périnataux

Les complications autour de la naissance augmentent le risque :

• Prématurité

• Petit poids de naissance

• Hypoxie néonatale (manque d’oxygène à la naissance)

• Complications obstétricales

Important : ces facteurs augmentent le risque mais ne garantissent ni la présence ni l’absence de TDAH. De nombreux enfants nés dans des conditions difficiles n’ont pas de TDAH, et inversement.

Ce que le TDAH n’est PAS

Contrairement aux croyances populaires :

✗ Les écrans et réseaux sociaux ne causent pas le TDAH

✗ Ce n’est pas un « trouble moderne » (décrit depuis le XVIIIe siècle)

✗ Ce n’est pas un manque d’éducation

✗ Ce n’est pas un problème affectif ou familial

✗ Ce n’est pas un manque de volonté

Si la France a l’impression que le TDAH est récent, c’est uniquement parce que le pays était en retard dans la reconnaissance de ce trouble, bien identifié depuis des décennies dans d’autres pays.

LE TDAH AU QUOTIDIEN : MANIFESTATIONS CONCRÈTES

Chez l’enfant

Le profil sans hyperactivité :

• Semble écouter en classe mais n’entend rien

• Oublie les consignes immédiatement après les avoir entendues

• Perd régulièrement ses affaires

• Commence plusieurs devoirs sans en finir aucun

• Résultats scolaires en « dents de scie » : brillant sur un exercice, catastrophique sur le suivant

• Bulletin type : « élève capable mais ne travaille pas », « dans la lune », « manque de concentration »

Le profil avec hyperactivité :

• Se lève constamment en classe

• Bavarde de façon incessante

• Joue avec ses crayons, ses vêtements, tout ce qui tombe sous la main

• Interrompt systématiquement

• Pose des questions sans écouter les réponses

• Bulletin type : « perturbe la classe », « n’écoute pas les consignes », « agitation permanente »

Le cas de l’enfant brillant : un diagnostic retardé

Un phénomène critique : l’enfant à haut potentiel intellectuel avec TDAH.

Ses capacités cognitives exceptionnelles compensent le trouble pendant des années. Il obtient de bonnes, voire d’excellentes notes jusqu’en primaire, parfois jusqu’au collège. Puis, soudainement, l’effondrement : le volume de travail augmente, la complexité s’accroît, les capacités de compensation atteignent leurs limites.

Rétrospectivement, en relisant les anciens bulletins, les signes étaient là : « pourrait mieux faire », « bavarde », « distrait », « travail bâclé ». Mais comme les notes restaient correctes, personne ne s’est inquiété.

Chez l’adulte : un handicap invisible

L’adulte TDAH non diagnostiqué vit souvent un enfer quotidien :

Au travail :

• Procrastination massive : reporter indéfiniment les tâches fastidieuses

• Travail au dernier moment, dans l’urgence absolue (seule condition qui force la concentration)

• 4 heures pour accomplir une tâche d’une heure

• Oublis de rendez-vous, confusion dans les dates

• Difficultés avec les rapports écrits, les tâches administratives

• Sensation d’épuisement permanent

• Impression frustrante de ne jamais être à la hauteur de son potentiel

Dans la vie quotidienne :

• Désorganisation chronique

• Perte constante d’objets (clés, téléphone, papiers)

• Difficultés avec les tâches ménagères séquentielles (lessive : laver, étendre, sécher, plier, ranger = 5 étapes = épuisement)

• Multiplication des listes « pour ne rien oublier »

• Relations sociales compliquées par l’impulsivité verbale (« gaffes » fréquentes)

Manifestations physiques discrètes :

Contrairement à l’enfant qui se lève et court partout, l’adulte TDAH présente une agitation subtile :

• Changements incessants de position assise

• Jambe qui croise et décroise continuellement

• Tapotements nerveux

• Difficulté à tenir 3 heures dans une réunion

Certains adultes développent des stratégies compensatoires remarquables : carnets ultra-détaillés, alarmes multiples, systèmes d’organisation sophistiqués. Ils contrôlent ainsi leur TDAH, mais au prix d’une vigilance permanente épuisante.

LE DIAGNOSTIC : UN DÉFI SANS TEST BIOLOGIQUE

L’absence de marqueur objectif

Contrairement au COVID où un test PCR confirme le diagnostic clinique, il n’existe aucun test sanguin, scanner ou IRM pour diagnostiquer le TDAH. C’est un diagnostic purement clinique, basé sur :

1. L’interrogatoire détaillé du patient et de sa famille

2. Les bulletins scolaires (recherche de patterns récurrents)

3. Les questionnaires standardisés pour parents et enseignants

4. L’observation directe en consultation

5. L’anamnèse développementale (histoire de la petite enfance)

Cette absence de biomarqueur crée une marge d’incertitude qui exige expertise et expérience clinique.

Le piège de la « faute »

La difficulté majeure : les symptômes ressemblent à des comportements volontaires.

• L’inattention ressemble à de la paresse

• L’oubli ressemble à de la négligence

• L’agitation ressemble à de l’indiscipline

• L’impulsivité ressemble à de l’impolitesse

Bulletin scolaire typique : « Ne fait pas d’efforts », « Ne respecte pas les consignes », « Bavarde », « Pourrait mieux faire si… »

C’est l’équivalent de dire à un enfant myope au fond de la classe : « Tu devrais faire un effort pour lire le tableau ». Injustice absolue : on reproche à l’enfant un symptôme qu’il ne contrôle pas.

Quand les symptômes deviennent un trouble

Tout le monde a parfois des moments d’inattention ou d’agitation. La question clé : À quel moment cela devient-il pathologique ?

Critère principal : manifestation quasi permanente avec retentissement significatif sur :

• La réussite scolaire

• La vie professionnelle

• Les relations sociales

• L’estime de soi

• La qualité de vie globale

Important : Ce n’est pas le TDAH en soi qu’on doit traiter, mais les conséquences du TDAH. Un TDAH sans conséquences négatives ne nécessite pas de traitement médical.

LES TRAITEMENTS : EFFICACITÉ ET CONTROVERSES

Le traitement médicamenteux : données factuelles

Le médicament le plus utilisé est un psychostimulant dopaminergique (augmente la dopamine disponible). Trois arguments majeurs le soutiennent :

1. Recul historique exceptionnel

• Découvert en Suisse en 1945

• Prescrit depuis plus de 60 ans dans de nombreux pays

• La France ne le prescrit que depuis 1996 (25 ans de retard)

2. Volume d’utilisation massif

• Prescrit dans environ 80 pays développés

• Dizaines de millions d’enfants traités

• Millions d’adultes également

• Si effets graves, ils auraient été détectés

3. Réversibilité immédiate

• Effet observable en quelques jours

• Possibilité de « juger sur pièce » rapidement

• Arrêt simple si inefficace ou mal toléré

Efficacité démontrée :

Souvent spectaculaire. Des témoignages rapportent :

• Enfant qui passe de 8/20 de moyenne à 16/20 en un trimestre

• Adulte qui découvre ce qu’est « se concentrer naturellement »

• Disparition de la sensation de « brouillard mental »

• Impression d’être « délivré » du trouble

Un point crucial : le médicament ne rend pas plus intelligent, il libère l’intelligence entravée par le trouble attentionnel.

Les autres approches thérapeutiques

D’autres options existent :

• Psychomotricité : travail sur la régulation corporelle

• Psychologie/psychothérapie : gestion du stress, estime de soi

• Neurofeedback : entraînement des ondes cérébrales

• Techniques de relaxation

Problème : efficacité significativement moindre comparé au traitement médicamenteux, selon les données disponibles. Ces approches peuvent être utiles en complément, mais rarement suffisantes seules pour les TDAH moyens à sévères.

Les controverses françaises : un débat idéologique

La France se distingue par une résistance importante au diagnostic et au traitement du TDAH. Pourquoi ?

Division psychiatrique française :

• Courant psychanalytique (traditionnellement dominant en France) : considère tous les troubles comme d’origine affective, éducative, relationnelle. Pour cette approche, le TDAH n’existe pas vraiment ou est secondaire à des problèmes familiaux.

• Courant neurobiologique (majoritaire dans le monde) : considère le TDAH comme un trouble cérébral authentique nécessitant un traitement biologique.

Cette controverse est idéologique, pas scientifique. Les centaines d’études internationales convergent vers la réalité neurobiologique du TDAH, mais une partie de la psychiatrie française reste réticente.

Conséquences tragiques :

• Retard diagnostic (parfois 10-15 ans)

• Années d’errance, de culpabilisation

• Recherche de « fautes éducatives » inexistantes

• Parcours scolaire et professionnel gâché

• Estime de soi détruite

LE "SUPER-POUVOIR" DU TDAH : MYTHE ET RÉALITÉ

Les aspects positifs : existent-ils vraiment ?Certains discours présentent le TDAH comme un « atout » avec des « super-pouvoirs » : créativité, énergie, spontanéité. Qu’en est-il vraiment ?

Réponse nuancée : Il existe effectivement quelques aspects qui peuvent être perçus positivement :

• Spontanéité et jovialité chez certains TDAH

• Créativité (parfois, mais pas systématiquement)

• Énergie dans l’urgence : capacité à mobiliser des ressources exceptionnelles au dernier moment

• Pensée divergente : aptitude à faire des liens originaux

MAIS : ces « avantages » sont minoritaires et largement surpassés par les difficultés. La balance penche très nettement du côté négatif.

La passion : le véritable « remède miracle »

Observation clinique majeure : Lorsqu’une personne TDAH exerce une activité qui la passionne intensément, les symptômes disparaissent comme par magie.

• L’enfant TDAH incapable de se concentrer 10 minutes sur un devoir peut passer 4 heures sur un jeu vidéo sans bouger

• L’adulte désorganisé et distrait devient ultra-focalisé dans son domaine de passion

• La créativité s’exprime pleinement quand le sujet captive

Le problème :

• L’école n’est pas « passionnante 6 heures par jour »

• Tous les métiers ne sont pas passionnants 35 heures par semaine

• On ne peut pas construire une vie uniquement sur ses passions

D’où la nécessité d’une prise en charge pour les situations « non passionnantes » du quotidien.

L’urgence comme stimulant

Phénomène classique : la procrastination extrême.

L’étudiant TDAH ne révise pas pendant 3 mois malgré ses bonnes intentions. Puis, 3 jours avant l’examen, panique et mobilisation totale : 12 heures de travail par jour, concentration remarquable.

Pourquoi ? L’urgence crée un stress qui stimule la production de neurotransmetteurs (notamment adrénaline), compensant partiellement le déficit dopaminergique.

Mais cette stratégie est épuisante, anxiogène, et inefficace à long terme. Ce n’est pas un super-pouvoir, c’est une stratégie de survie.

VIVRE AVEC UN TDAH : PERSPECTIVES ET ESPOIR

Le diagnostic : un soulagement

Pour beaucoup d’adultes, le diagnostic est libérateur :

• Fin de la culpabilité (« Ce n’est pas ma faute »)

• Explication des échecs passés

• Compréhension des difficultés relationnelles

• Possibilité de se reconnecter avec son potentiel réel

Témoignage fréquent : « Toute ma vie, j’ai cru que je n’étais pas intelligent, que je n’étais pas fait pour les études. En fait, j’étais brillant mais handicapé par le TDAH. »

Les stratégies d’adaptation

Avec ou sans traitement, des stratégies aident :

Organisation compensatoire :

• Carnets ultra-détaillés (noter TOUT)

• Alarmes multiples

• Routines strictes

• Environnement épuré (moins de distracteurs)

Choix de vie adaptés :

• Métiers permettant mouvement et variété

• Éviter les tâches ultra-répétitives

• Environnement de travail adapté (bureau isolé vs open space)

• Découpage des grandes tâches en micro-étapes

Soutien social :

• Entourage informé et compréhensif

• Partenaire qui comprend les oublis et la désorganisation

• Aménagements scolaires (tiers-temps aux examens, etc.)

Le traitement ne change pas la personnalité

Crainte fréquente des patients : « Le médicament va me changer, je ne serai plus moi-même, je perdrai ma créativité, mon énergie. »

Réalité : Le traitement délivre des difficultés sans entraver les qualités. Il agit comme des lunettes pour un myope : la vision devient nette, mais la personne reste la même.

Témoignages post-traitement :

• « Je me sens enfin être moi-même »

• « Je découvre ce que c’est que de penser clairement »

• « Je suis toujours créatif, mais maintenant je peux finaliser mes projets »

PERSPECTIVES ET ENJEUX SOCIAUX

Un trouble sous-diagnostiqué en France

Comparé aux autres pays développés, la France accuse un retard considérable :

• Sous-diagnostic massif, particulièrement chez les filles et les adultes

• Stigmatisation persistante

• Résistance culturelle au diagnostic neurobiologique

Les conséquences de l’absence de diagnostic

Pour l’enfant :

• Échec scolaire non justifié

• Exclusions, punitions pour des symptômes

• Construction d’une image de soi négative

• Risque accru de décrochage scolaire

Pour l’adulte :

• Sous-performance professionnelle chronique

• Risque accru de chômage

• Difficultés relationnelles

• Risques de dépression, d’anxiété, d’addictions (tentatives d’auto-médication)

Le sexe-ratio : les filles oubliées

Les garçons sont diagnostiqués 3 à 5 fois plus que les filles. Pourquoi ?

• Les filles ont plus souvent des formes sans hyperactivité (moins visibles)

• Elles développent des stratégies compensatoires plus sophistiquées

• Les attentes sociales différentes (on tolère moins l’agitation chez les garçons)

• Les filles intériorisent plus (anxiété, dépression) plutôt qu’extérioriser (agitation)

Résultat : sous-diagnostic massif des filles, qui souffrent en silence.

Vers une meilleure reconnaissance

Des progrès s’observent :

• Augmentation des diagnostics en France (rattrapage du retard)

• Meilleure information des professionnels de santé

• Reconnaissance progressive dans l’Éducation Nationale

• Visibilité médiatique croissante

Mais le chemin reste long pour atteindre les standards internationaux de prise en charge.

CONCLUSION : UN TROUBLE RÉEL QUI MÉRITE RESPECT ET COMPRÉHENSION

Le TDAH n’est ni une mode, ni une excuse, ni une invention du marketing pharmaceutique. C’est un trouble neurobiologique authentique, décrit depuis des siècles, affectant des millions de personnes dans le monde.

Points clés à retenir :

1. Le TDAH est biologique, pas éducatif ou affectif

2. Il existe avec ou sans hyperactivité, attention au sous-diagnostic des formes « calmes »

3. Les symptômes ne sont pas des fautes mais des manifestations d’un dysfonctionnement cérébral

4. Le diagnostic se fait cliniquement en l’absence de test biologique

5. Le traitement médicamenteux est le plus efficace selon les données disponibles

6. La passion est le meilleur « remède naturel », mais ne suffit pas au quotidien

7. Ce n’est pas un « super-pouvoir » : les difficultés dépassent largement les avantages

8. Le diagnostic peut être libérateur, surtout pour les adultes ayant souffert toute leur vie sans explication

Le TDAH, quand il impacte significativement la vie quotidienne, mérite d’être reconnu, diagnostiqué et traité. Avec une prise en charge adaptée, les personnes TDAH peuvent révéler leur plein potentiel et vivre une vie épanouie, débarrassée du poids constant de symptômes incompris et injustement reprochés.

L’enjeu pour la société : passer de la stigmatisation à la compréhension, du reproche au soutien, de l’ignorance à la connaissance. Chaque personne TDAH mérite cette reconnaissance et cette aide.